项目地址:GJavaDoc

本文基于源码逐行阅读的结果,对 GJavaDoc 的设计与实现做一份“工程级”的深度解析:为什么这样设计、关键权衡是什么、哪里容易踩坑,以及如何把它用在你自己的遗留项目里。

核心策略一句话概括——“事实交给程序,表达交给模型”。把能确定的事实(入口、签名、相关类型、代码片段、模块归属、历史产物)用静态分析和 PSI 拿稳,再让 LLM 按强约束的提示把事实“讲清楚”。这样文档才稳定、可复现、可增量、可并发生成。

1. 总体架构(IDE 内的流水线)#

flowchart LR

UI[Tool Window] --> SCAN[EntryScanner]

SCAN --> Q[QueueManager]

Q -->|RPS/并发| ANALYZE[CGSliceBackend]

ANALYZE --> PACK[ContextPackager]

PACK --> LLM[LLMClient]

LLM --> OUT[OutputWriter]

OUT --> INC[ExistingOutputs]

INC -->|下一轮| SCAN

- 插件骨架:Tool Window + 后台任务,配置使用 IntelliJ 的

PersistentStateComponent保存(src/main/kotlin/com/gjavadoc/settings/SettingsState.kt:1)。 - 任务调度:

QueueManager用“RPS 限速 + 信号量并发 + 有界队列 + 重试 + 心跳”的组合保证流畅与可控(src/main/kotlin/com/gjavadoc/queue/QueueManager.kt:1)。 - 增量:

ExistingOutputs只认docs/,以“文件名去时间戳”的方式判重(src/main/kotlin/com/gjavadoc/io/ExistingOutputs.kt:1)。

2. 入口识别:注解扫描的正确打开方式#

- 位置:

src/main/kotlin/com/gjavadoc/scan/EntryScanner.kt:1 - 机制:从 Settings 读取注解列表(支持逗号/空白分隔,自动去掉前导 @),在

GlobalSearchScope内遍历 Java 文件→类→方法,命中类注解或方法注解即视为入口。 - 细节:

- 用

PsiDocumentManager计算行号,后续用于“锚点切片”和“上下文展示”。 - 支持限制到某个 Module 的搜索范围,与工具窗的模块选择联动。

- 用

示例返回的数据结构(EntryPoint)包含:classFqn / method(签名) / file / line / annotation。

3. 调用图与切片:WALA 反射接入,锚点式证据#

- 位置:

src/main/kotlin/com/gjavadoc/analysis/WalaCGSliceBackend.kt:1 - 设计要点:

- 通过

ModuleManager + CompilerModuleExtension + ModuleRootManager收集 classpath(含编译输出与三方库)。 - 用“反射”调用 WALA API(兼容包名迁移),避免插件对 WALA 有编译期硬依赖,缺 Jar 时能优雅降级。

- 构建 0-CFA 调用图,给出图规模摘要(nodes 数)。

- 返回

CGSliceResult{ summary, anchors[] },anchors 用“文件路径 + 起止行号”定位证据。当前先锚到入口附近,后续可接入真正的 WALA Slicer。

- 通过

- 失败时:捕获异常并输出

[wala-error]摘要 + 保底锚点,保证流水线不中断。

这种“摘要 + 锚点”的轻切片策略有两个好处:

- 始终可用(缺 JAR、版本差异都能降级)。

- 与

ContextPackager的行号拼接天然匹配。

4. 上下文打包:只给模型需要看的#

- 位置:

src/main/kotlin/com/gjavadoc/context/ContextPackager.kt:1 - 打包内容:

- Entry 方法源码(带行号);

- 调用图摘要;

- anchors 对应的多段源码;

- 相关类型(DTO/VO/Entity/Enum):

typeSuffixes / packageKeywords / annotationWhitelist三套规则筛选,按typeDepth展开; - 被调方法清单(可开关,

collectCalled / calledDepth)。

- 产出:长文本写入

context-bundles/<taskId>.txt,并返回ContextBundle{text, path}供后续使用。 - 截断:超出

maxChars直接裁剪并标注... [truncated],防止把 LLM 堵死。

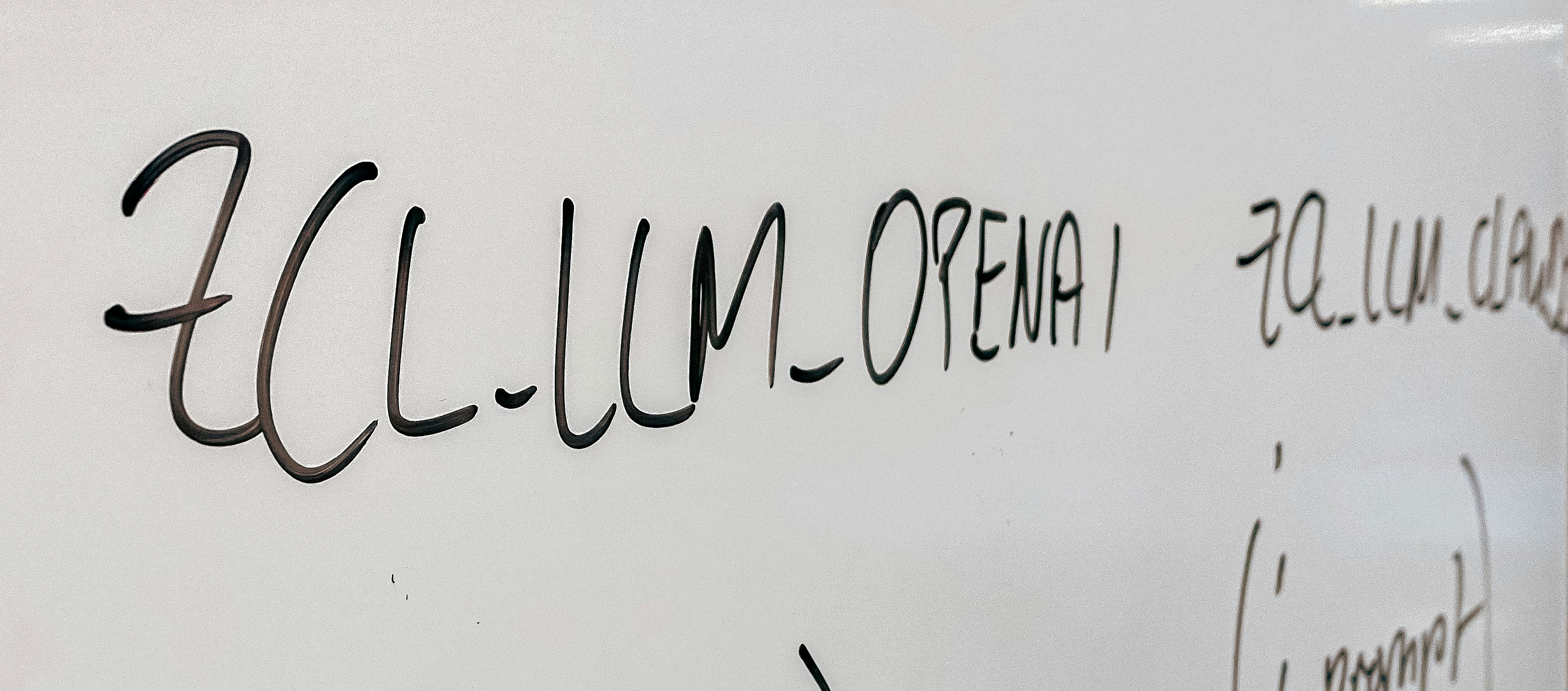

5. 提示与生成:OpenAI/Ollama 双栈兼容#

- 位置:

src/main/kotlin/com/gjavadoc/llm/LLMClient.kt:1 - 选择:

LLMClientFactory.create()依据useHttpClient决定HttpLLMClient还是StubLLMClient。 - 兼容策略:

- OpenAI 风格:POST

/v1/chat/completions,附max_tokens/temperature/top_p(不少后端需要显式参数)。 - Ollama 风格:POST

/api/chat或:11434,自动切换 body。

- OpenAI 风格:POST

- 健壮性:

extractContent()能从多种响应体中提取content,并处理\uXXXX转义与 HTML 实体;stripThinkTags()移除<think>...</think>推理块,得到干净的 Markdown;unwrapMarkdownFence()解除围栏,直写.md更可读。

- 提示模板:

PromptBuilder的默认模板给足“表格规范 + 推断规则 + Java 代码粘贴区”;也支持完全自定义模板(customPromptEnabled)。

6. 输出与增量:文件名就是协议#

- 写入:

OutputWriter将 Markdown 写至docs/,可选把 JSON 写至method-docs/;勾选“按模块分目录”后写到docs/<module>/...(QueueManager.moduleFolderFor())。 - 命名:

- 方法级:

docs/com.pkg.Clz_method_Param1_Param2__<timestamp>.md - 类级:

docs/com.pkg.Clz_CLASS__<timestamp>.md - 统一用

safe()过滤非法字符。

- 方法级:

- 增量:

ExistingOutputs.index()只看docs/,并在解析 stem 时去掉结尾的_数字时间戳,以“同类同签名”判重。

7. 调度与并发:RPS + 并发闸门 + 心跳#

- 位置:

src/main/kotlin/com/gjavadoc/queue/QueueManager.kt:1 - 关键点:

- RPS:通过

scheduleAtFixedRate按requestsPerSecond驱动tick(); - 并发:

Semaphore作为硬闸门,indicators.size作为“正在运行”指标; - 队列:

backlog+ 有界ArrayBlockingQueue,避免瞬时洪峰; - 重试:

retry(maxAttempts/backoffMs)配置化; - 心跳:每 250ms 合并上报

QueueStatus到 MessageBus,Tool Window 实时刷新; - 动态调参:

refreshLimiterIfChanged()运行期增减 permits,不需要重启队列。

- RPS:通过

这段核心逻辑很值得学习(伪代码):

val capacity = settings.maxConcurrentRequests - indicators.size

while (dispatched < capacity) {

val task = q.poll() ?: break

if (!permits.tryAcquire()) { q.offer(task); break }

executeTask(task)

dispatched++

}8. 易错点与对策(来自源码的“工程味”)#

- PSI 索引:IDE 处于 Dumb Mode 时,必须在

runReadActionInSmartMode读取 PSI(GJavaDocService.kt:31),否则抛IndexNotReadyException。 - 产物命名:统一

safe(),并利用“去时间戳”的解析保证“可追溯 + 可判重”(ExistingOutputs.kt:18)。 - 模块归档:

ModuleUtilCore.findModuleForFile可能失败,需判空并兜底到根目录(QueueManager.kt:188)。 - WALA 版本差异:包名迁移与 API 变更通过反射适配,失败时降级为 stub summary(

WalaCGSliceBackend.kt:16)。 - LLM 响应混杂:用

stripThinkTags/cleanupHumanReadable二次清洗,避免把“推理过程”写进文档(LLMClient.kt:152)。

9. 操作手册(实战建议)#

- 打开项目,

./gradlew runIde以沙箱启动插件。 - Settings → GJavaDoc:

- Annotation:如

@RpcService,@DubboService; - LLM:本地 vLLM 或 OpenAI 兼容后端;

max_tokens/temperature/top_p默认已填; - 并发与速率:初次建议

maxConcurrentRequests=2、requestsPerSecond=1.5; - Context:

typeDepth=2、collectCalled=true(数据量过大时可先关)。

- Annotation:如

- 工具窗选择 Module 或 ALL,Run Scan;

- 观察队列与运行;失败可

Retry,或Retry Timeouts; - 产物查看:

docs/(最终 Markdown)、method-docs/(原始 JSON,若启用)、context-bundles/(证据文本)。

10. 与替代方案的对比#

- 只手写 Javadoc:准确但人力重、不可持续;

- 只靠 LLM“读仓库”:可复现性差,易幻觉;

- 只做静态分析:事实够硬,但“写好话”很难。

GJavaDoc 的平衡点:事实由 PSI/轻切片提供,表达交给 LLM,中间用提示规范与清洗把关;配合并发与增量,在 IDE 内形成“所见即得”的工程化流水线。

11. 路线图(作者注释 + 我的建议)#

- 真切片:用 WALA Slicer/SDG 定位“入参来源/判空/异常路径”,让参数表更“有据可依”。

- 运行期证据模式:在测试用例里挂探针收集调用栈/SQL/HTTP,补足反射与动态代理场景。

- 多语言:继续完善 Kotlin/Scala 支持(协程/挂起、Actor 模式特征)。

- IDE 体验:编辑器内实时预览 + 一键回写到 Javadoc。

文档生成不是“让模型瞎编”,而是“让模型把事实讲清楚”。把“事实管道”做好,把“生成规范”定紧,才是把遗留代码“清理出”可用文档的正解。